提要:赛是古代一种针对特定地区少数民族所制定的赋役政策,国家允许这些少数民族缴纳资以代替徭赋。资是经济范畴内的事务,赉人是一个特殊的经济群体,而非民族。阆中资人在西汉初和东汉末活跃于历史舞台之上,他们受到刘邦、张鲁、曹操的青睐,既因其人勇猛的特点,更因其经济特性和地缘优势。魏晋以降,赉的政策仍有延续,晋时户调式有关于宝布的记载,但西晋以后赛人的活动已不多见。

“寶人”在秦汉魏晋时期多见记载,在西汉建国及三国鼎立过程中都有宝人的身影,建国巴蜀的成汉李氏,也是寶人之后。宝人群体曾在秦汉魏晋时期的军事、政治上发挥过重要作用,因此,学界对其多有研究。“寶”本是秦汉之际针对南方地区某些蛮夷所实行的赋役名称,“宝人”原指缴纳宝的人。尽管“寶”的本义在史书中有明确记载,但一些有关宝人的研究成果多将其目为族属名称。宝为何会由一种赋役“转变”为族属名称,究竟是其本身在魏晋之际发生了改变,抑或后来的研究者理解出现了偏差?细检汉唐之际的史料可以发现,赛在秦汉乃至魏晋时期都更多地与经济事务有关,秦汉时期寶人活动多见于记载的原因值得深究。本文试图在前人基础之上,就秦汉魏晋时期中央王朝有关宝的政策、寶人是否民族、宝人的活动等问题再作探讨,以求教于方家。

一、寶与賽人的本义

对于“寶”的本义,文献中有较明确的记载,如《说文》载:“寶,南蛮赋也。”但在有关宝人的论述中,一些学者会有意识或无意识地将宝人目为一个民族。陈寅恪《天师道与滨海地域之关系》言:“巴寶为笃信天师道之民族,范长生本为天师道之教主……否则范氏以汉族儒者,竟倒行逆施,助寶逐华。诚如夏曾佑所言,其用心殆不可解也。”唐长孺《范长生与巴氐据蜀的关系》一文也将宝人视为民族。童恩正《古代巴境内民族考》一文进一步认为,“宝是川东一种古老的土著部族,其中心在今渠县一带”,“賽就是板桥蛮”,并指出“将巴族(廪君种)和板桥蛮(赛)混为一谈,其实这是错误的”。童文不但将賽视为民族,并将之确定为板楣蛮。

薛宗保《古代巴地的地域及民族考辨》一文则认为:“板桥蛮应是姬姓巴子国覆灭后,对巴山南麓彭人与原有土著氏族融合后的泛称;之后,为向秦人交纳贡赋,而称‘寶',以‘寶’名人,则起于汉世。寶,可以是对一个区域族群的泛称,但不是一个民族学意义上的名称。”薛文与童文不同,认为宝不是民族,同时也注意到“巴地许多地区有别的民族称贡赋为‘宝',从另一角度佐证了‘宝'不是族名”。尽管认识到寶是一个区域族群的泛称,不是民族学意义上的名称,但薛文是从民族迁徙融合角度来探讨的,实际上仍是从民族角度来认识,内在地仍将賽视为“族群”的称谓。即便如此,薛文的观点似乎也不是主流,学界仍更多地将资视为民族。如王晓天、黎小虎《板桥蛮(蜜人)源流考略——廪君之后还是“百濮”先民?》一文和朱圣钟《族群空间与地域环境——中国古代巴人的历史地理与生态人类学考察》一书,他们的观点与童文大致相同,既指出廪君种与板循蛮的差别,又将蜜视为民族。

涉及宝人的传世文献记载主要在《后汉书·南蛮西南夷列传》《华阳国志》《魏书》及《晋书》中,资料的相对匮乏是对有关蜜与寶人的问题认识不一的主要原因。“賽人”究竟是不是民族,还应从“宝”的本义及“宝人”的活动记载入手。

寶之本义,按照《说文》的解释“宝,南蛮赋也”,表示一种经济事务。《华阳国志·巴志》载:

秦昭襄王时,白虎为害,自黔、蜀、巴、汉患之。秦王乃重募国中:“有能煞虎者邑万家,金帛称之。”于是夷朐忍廖仲、药何、射虎秦精等乃作白竹弩于高楼上,射虎……秦王嘉之……乃刻石为盟要:复夷人顷田不租,十妻不算;伤人者,论;杀人雇死,偻钱。盟曰:“秦犯夷,输黄龙一双。夷犯秦,输清酒一钟。”夷人安之。汉兴,亦从高祖定乱,有功。高祖因复之,专以射虎为事,户出寅钱口四十。故世号白虎复夷。一曰板桥蛮。

在这里,賽以赋的意义出现,称为“宝钱”,很明确地指一种经济事务。《后汉书·南蛮西南夷列传》载:“秦昭王使白起伐楚,略取蛮夷,始置黔中郡。汉兴,改为武陵。岁令大人输布一匹,小口二丈,是谓赛布。”宝布与钱虽有不同,但也是经济范畴。《魏书》《晋书》也同样将寶视为一种经济事务,并将其历史追溯至秦时。

《魏书·宝李雄传》载:

寅李雄,字仲俊,盖廪君之苗裔也。其先居于巴西宕渠。秦并天下,为黔中郡,薄赋其民,口出钱三十,巴人谓赋为“寅”,因为名焉。

《晋书·李特载记》载:

秦并天下,以为黔中郡,薄赋敛之,口岁出钱四十。巴人呼赋为寅,因谓之寅人焉。及汉高祖为汉王,募寅人平定三秦,既而求还乡里。高祖以其功,复同丰沛,不供赋税。

显而易见,上述史料的共同点在于“寶”在其中都表示经济事务。如果细究其差异,《魏书》《晋书》将“口(岁)出钱三十(四十)”的赋税政策系于秦时,而《华阳国志》与《后汉书》只记载了秦时有薄赋的政策,并未涉及具体宝钱数。《后汉书·南蛮西南夷列传》“巴郡南郡蛮”条又载:“及秦惠王并巴中,以巴氏为蛮夷君长,世尚秦女,其民爵比不更,有罪得以爵除。其君长岁出赋二千一十六钱,三岁一出义赋千八百钱。其民户出嫁布八丈二尺,鸡羽三十。汉兴,南郡太守靳强请一依秦时故事。”注引《说文》:“惊,南郡蛮夷布也。”

鉴于史料的先后问题,结合《华阳国志》《后汉书》的记载,可以归纳出如下几点:第一,秦时已有针对蛮夷的薄赋政策,具体之施行,不同地区、不同对象之间稍有差异。有施于秦黔中郡的“输布一匹,小口二丈”者,有施于巴中的“君长岁出赋二千一十六钱,三岁一出义赋千八百钱。其民户出嫁布八丈二尺,鸡羽三十”者②,也有施于巴郡白虎复夷的“顷田不租,十妻不算,一户免其一顷田之租税,虽有十妻,不输口算之钱”者。第二,上述史料皆与賽有关,则宝之形式并不限于货币,布、羽乃至赋税减免均可视作寶。很明显,宝本属经济范畴这一点,以上史料并无不同。

“资人”之称因宝而来。关于寶人族属,一般有三种观点:其一认为寶人为板桥蛮,其二认为宝人为廪君种,其三认为寶人为巴人一支。三种观点基本来源于上文所引诸条,未有定论,这就说明这些史料本身在论证方面存在着缺陷。首先,《华阳国志》及《后汉书》的记载中,上引史料系于“板桥蛮”下,可以证明板楣蛮白虎复夷为缴纳寶的蜜人,但却不能倒过来证明蜜人即板桥蛮。其次,廪君种在秦汉时期享有赋役优待政策,至西晋时寶人李雄亦号为廪君之苗裔。与上条一样,只能证明廪君种为寶人,不能证明资人就是廪君蛮。最后,《魏书》《晋书》对寶人的来源提供了另一种解释:巴人谓赋为“寶”,由于巴人方言,所以谓之寶人。但没有明确说明是巴人将其他群体以方言称为“寶人”,还是巴人以方言自称为“寶人”。

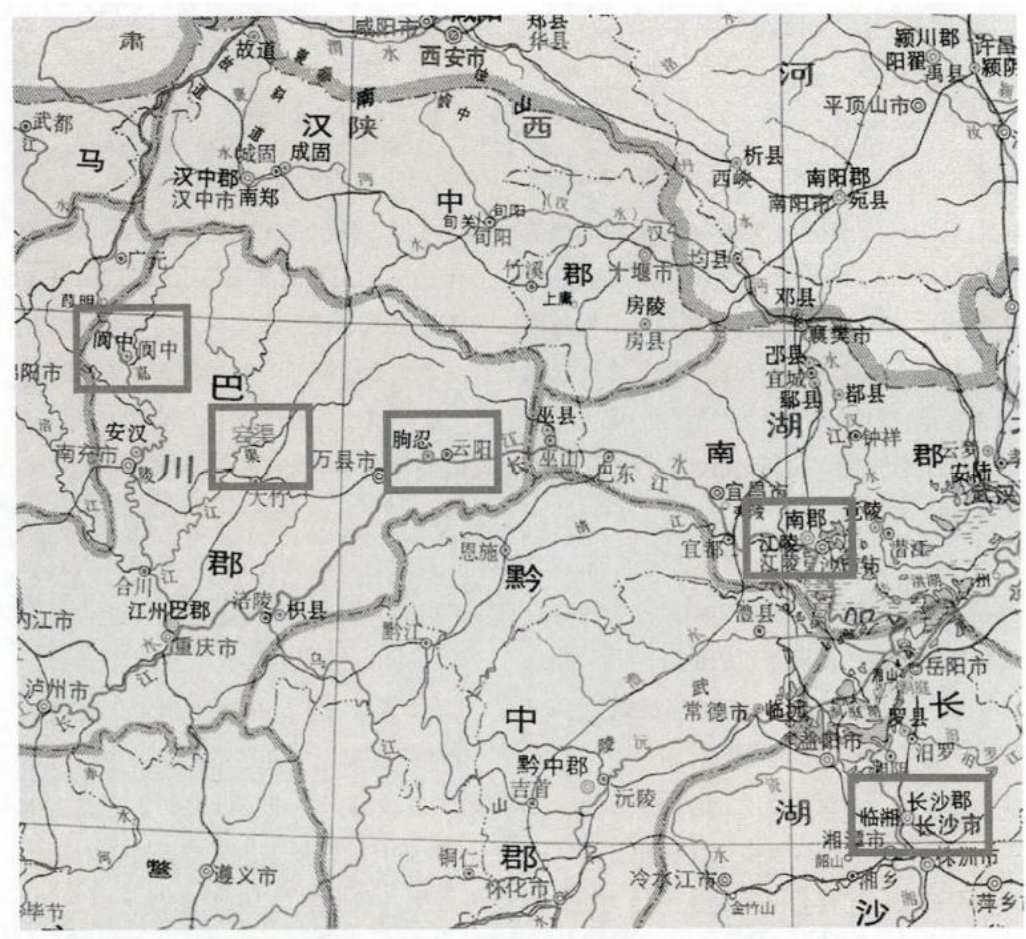

可以看出,缴纳寶或者享有赋役优待政策的对象,史料中“板楣蛮”“廪君种”“夷人”“南蛮”“蛮夷”兼而有之,所以,征收寶的对象应是泛指某些特定地区的蛮夷之人。《华阳国志》中之“复夷”系于板楣“蛮”下,《后汉书》说“复夷”号“板循蛮”,“夷”“蛮”混用即表明“夷”“蛮”不分。实际上“蛮”“夷”本身就是不能确定族属的泛称。所以,寶人本质上应是泛指缴纳资的经济群体。在地域分布上,文献记载中巴郡、南郡、黔中郡、长沙国或具体的宕渠、阆中、朐忍、无阳等地皆有缴纳寶的宝人分布(图1)。秦汉时期西南地区少数民族族属复杂,在如此广阔的地域内都存在的蛮夷,其是某一种特定民族的可能性较小。

图1文献所见秦至汉初资人分布示意图

图片来源:据谭其骧主编《中国历史地图集》(中国地图出版社,1982年)秦“淮汉以南诸郡”图标示。

出土文献为上述认识提供了有力证据,张家山汉简《奏谳书》载:

十一年八月甲申朔己丑,夷道介、丞嘉敢谳之。六月戊子发弩九诣男子毋忧,告为都尉屯,已受致书,行未到,去亡。毋忧曰:蛮夷大男子岁出五十六钱以当徭赋,不当为屯,尉黑遣毋忧为屯,行未到,去亡,它如九。黑曰:南郡尉发屯有令,蛮夷律不曰勿令为屯,即遣之,不知亡故,它如毋忧。诘毋忧,律蛮夷男子岁出寅钱,以当徭赋,非曰勿令为屯也,及虽不当为屯,黑已遣毋忧,即屯卒,已去亡,何解?毋忧曰:有君长,岁出寅钱,以当徭赋,即复也,存吏,无解。问,如辞。鞠之:毋忧蛮夷大男子,岁出寶钱,以当徭赋,黑遣为屯,去亡,得,皆审。疑毋忧罪,它县论,敢谳之,谒报。署狱史曹发。吏当:毋忧当腰斩,或曰不当论。廷报:当腰斩。

此事件发生于高祖十一年(前196),对于认识寶人历史价值较大。

首先,《奏谳书》此条是关于宝的原始记载,其中,高祖十一年南郡宝人所需要交纳的寶钱与《华阳国志》《后汉书》《魏书》《晋书》中所记载的数额均不同,如果不是后来的记载有讹误,那就说明西汉早期各地区纳宝者之间仍然存在差异。这与前文归纳的秦时的不均衡政策很相似,两者之间应该存在继承关系。既然秦时不同寶人有不同的纳宝政策,西汉初年要搞整齐划一确无必要。此则材料中,寶确实是与徭赋有关,这就证明了后来传世史料记载的正确。同时,也可以证明至少在高帝时期,寶是一种经济事务而非族属名称。

其次,“蛮夷大男子岁出五十六钱以当徭赋”。毋忧自称蛮夷大男子,而并未具体言及某一民族,说明资所针对的是泛指的蛮夷而非特指的某个民族,这也印证了上述关于宝赋征收对象的推测是正确的。

最后,《奏谳书》中有“当徭赋”“即复”,而《华阳国志》中也提到了“复夷”,则说明寶不仅可以抵偿赋税,还可以抵偿徭役,最终得以实现“复”的效果。根据《奏谳书》中男子毋忧与官吏的诘答,毋忧声称其缴纳宝钱后就不应该再被征发去充当屯卒,身为当时人的毋忧应该是熟知有关规定的。《奏谳书》所载多为疑难案件,对适用刑罚存在争议,官吏说“及虽不当为屯,案已遣毋忧,即屯卒”,由其语气可以看出,缴纳宝钱的毋忧可能原本不用去“屯”。这说明汉代缴纳餐钱者一般情况下不需要充当屯卒。魏永康《张家山汉简“蛮夷律”辨正》一文指出,毋忧“被征发并不是服‘徭役’或‘兵役’,而是国家针对军情危机所采取的应急措施”,“蛮夷被征发兵役在秦及汉初并不是惯例”。

长沙走马楼西汉古井简牍中有一则“无阳雕夷乡啬夫襄人收寶案”:

□史巴人、胡人讯襄人,要道辞曰:府调无阳四年寅粜卖取钱输临沅食官、厩,偿所赎重贾钱,皆急缓。夷聚里相去离远,民贫难得。襄人令译士五搞收乙。

□择船一搜士五定所,当米八斗。肠七十五斤,士五强秦、磨、仆各廿五斤。非搞家寅肠,襄人自卖得士五共吸为大男共来予肠十五斤。士五工期为□。……

□秦、仆,中环轻半。士五共搞来言曰:为雕夷主襄人收寅,磨、仆、强(秦)予搞肠各廿五斤,不智(知)当米数。搞去后不识日,强秦、磨、仆之田,到栖溪涌见一吏□。

根据整理者释读,此案是长沙内史府征收“赛”税过程中与纳资者发生纠纷而引发的诉讼案,整理者指出:“汉长沙国对蛮夷地区征纳赋税,其‘寶'的内容可以是‘肠’‘船’等其他不同物。”简文中说人则称“夷”,说赋税则称“寶”。此外,新公布的荆州胡家草场简牍中也有一则与寶有关:

蛮夷长以上,其户不宝;其邑人及戎、翟(狄)邑,岁出宝,户百一十二钱,欲出金八朱(铢)者,许。

这些出土文献进一步说明寶在汉初是指经济事务,而不是特定民族,同时也进一步反映出不同地区、不同宝人所纳宝的数量和形式并不一致。

张家山汉简发掘于湖北江陵地区,即汉代的南郡地区。汉代的南郡地区位处巴地东部,虽与巴地相接,但并无统属(图1)。长沙走马楼西汉古井简牍发掘于湖南长沙,即汉代的长沙国。因此,结合传世文献与出土简文可以确知,起码在巴、南郡和长沙国同时存在有缴纳寶的蛮夷。这就说明:一,缴纳宝赋者并不局限于《华阳国志》《魏书》《晋书》所言之巴地,因此将资人与巴人视为一体并不正确。二,南郡人毋忧言其缴纳賽,长沙国也有缴纳蜜的蛮夷,说明巴地之外,宝在其他地区也有实施,因此,以巴方言解释蜜为赋的说法也存在问题。

综上,可以大致归纳出寶的本义:一种针对特定地区蛮夷民众的赋役政策,国家允许这些蛮夷民众缴纳宝以代替徭赋。此一政策大致起于秦国,汉代因袭,各时期、各地区之间虽具体缴纳之寶的数额或品种虽不一致,但政策的主旨基本相同,即某些蛮夷之民可以纳寶代徭赋。秦汉时期的蜜人地域分布较为广泛,现可确知巴郡、南郡、长沙国等地皆有分布,这些人被中央政府称为蛮夷,具体民族并不确定。因此,蜜人是一个经济范畴内的享受特殊赋役政策的群体,而非一个民族。

二、两汉时期賽人的活动

有关秦时“宝”起源的记载,文字虽略有差异,但不出上文所引几条。秦汉时期宝人曾参与中央王朝的征服战争。后来学者的研究中有意无意地将宝人视作一个民族,很大程度上正是因賽人作为一个群体参与了中央王朝的某些活动。寶人群体的一度活跃使史家与一些研究者在理解上发生了偏差。因此,有必要就寶人在汉魏之际的相关活动进行一些讨论,以便正确认识宝人参与中央王朝战争的身份定位及其得以参与的原因。

《后汉书》“板桥蛮”条对白虎复夷之记载为:

板桥蛮夷者,秦昭襄王时有一白虎……时有巴郡阆中夷人,能作白竹之弩,乃登楼射杀白虎。昭王嘉之……至高祖为汉王,发夷人还伐三秦。秦地既定,乃遣还巴中,复其渠帅罗、朴、督、鄂、度、夕、龚七姓,不输租赋,余户乃岁入蜜钱,口四十。

内容与前引《华阳国志》大致相同,但将白虎复夷所居之地“朐忍”变为了“阆中”。唐代《通典》亦称“阆中夷”。《华阳国志·巴志》又载:

汉高帝灭秦,为汉王,王巴、蜀。阆中人范目,有恩信方略,知帝必定天下,说帝,为募发寅民,要与共定秦。秦地既定,封目为长安建章乡侯。帝将讨关东,寅民皆思归;帝嘉其功而难伤其意,遂听还巴。谓目曰:“富贵不归故乡,如衣绣夜行耳。”徙封阆中慈乡侯,目固辞,乃封渡沔侯。故世谓:“亡秦范三侯”也。目复请除民罗、朴、昝、鄂、度、夕、龚七姓不供租赋。

高祖谓范目“富贵不归故乡,如衣绣夜行耳”,并封其为阆中慈乡侯,则范目所发之宝民当是居于阆中附近。《风俗通义·佚文》载:“巴有宝人,剽勇。高帝为汉王时,阆中人范目说高祖募取宝人,定三秦,封目为阆中慈凫乡侯,并复除目所发寶人卢、朴、沓、鄂、度、夕、袭七姓,不供租赋。”《晋书·乐志》也有提及:“汉高祖自蜀汉将定三秦,阆中范因率寶人以从帝,为前锋。及定秦中,封因为阆中侯,复賽人七姓。”皆言范目为阆中人。《三国志·蜀书·邓张宗杨传》载汉昌“县有宝人,种类刚猛,昔高祖以定关中。巴西太守庞羲以天下扰乱,郡宜有武卫,颇招合部曲”。汉昌在东汉末曾隶属于治阆中之巴西郡。综上,则范目所发为阆中一带寶人当可信据。至于秦时射虎之夷是朐忍夷还是阆中夷,因有抵牾,暂不明确。

秦时某些蛮夷虽享受薄赋政策,实际上仍需缴纳赋税或替代物资。此时高祖复七姓租赋,则七姓之人可能连寶也不需要缴纳了。高祖所发蛮夷中,范目当是首倡其事且实力雄厚者,因而范目所发之中有七姓可以得复。七姓之外的其余寶人,虽也有优待,却仍需缴纳一定量的宝。《后汉书》就特别指出:“余户乃岁入寶钱,口四十。”

高祖为何要募发寶人?

《后汉书·南蛮西南夷列传》“板桥蛮”条载:“阆中有渝水,其人多居水左右。天性劲勇,初为汉前锋,数陷陈。……至于中兴,郡守常率以征伐。”板楣蛮因天性劲勇,在秦汉以来的历史中,多次被征募用以平定叛乱。除高祖因之还定三秦外,东汉时期就有数例被时人提及:

灵帝光和二年,巴郡板桥复叛,寇掠三蜀及汉中诸郡。……汉中上计程包对曰:“板楣七姓,射杀白虎立功,先世复为义人。其人勇猛,善于兵战。昔永初中,羌入汉州,郡县破坏,得板楣救之,羌死败殆尽,故号为神兵。羌人畏忌,传语种辈,勿复南行。至建和二年,羌复大入,实赖板楣连摧破之。前车骑将军冯混南征武陵,虽受丹阳精兵之锐,亦倚板楣以成其功。近益州郡乱,太守李颛亦以板楣讨而平之。”

寶人群体中不只板桥蛮一种,板桥蛮勇猛善战,其他蛮夷当也相差不多。这一特点虽可能是其得受高祖青睐的原因之一,但勇猛善战并非寶人群体所独有,因此,寶人受到青睐应还有其他原因可寻。

《史记·高祖本纪》载:“汉王之国,项王使卒三万人从,楚与诸侯之慕从者数万人。”汉元年,刘邦受封汉王,带入汉中的兵力实属有限。其要返还关中逐鹿中原,兵力上的需求自然很急迫。阆中人范目此时进言募发寶人,固然有寶人作战素质高的原因,但其兵力充足的天然优势应更加重要。这也解释了为什么关于高祖募发寶人的史料要强调其为宝人而不强调其民族。前已论证,寶人群体自秦时以来享受赋役方面的优待政策,寶人以宝代徭赋,不负担兵役。汉王还定三秦,前此无役之累的寶人群体这时因形势需要也被纳入征募对象,“募发”二字就能反映出其中的意味。在此偏僻之地,相对而言,蜜人本身人力资源较充足,能够募发的从征者当不在少数,这对于刘邦来说是有力的补给。

高祖募兵当然不会只募发蜜人或阆中蜜人,何以阆中范目及其领导下的寶人成为其中的佼佼者?除了范目主动投靠的缘故外,当有更深层的原因。

阆中地处汉中巴蜀之间,位置优越,交通便利。溯嘉陵江北上,水陆皆可通汉中,并可进至于关中,沟通秦岭南北之故道即在嘉陵江上游地区。曹刘相争之时,蜀将张飞所镇就在阆中,亦可见阆中之重要。而渠江上游,也有谷道可至汉中,后来之米仓道大致即如此走向。《晋书·李特载记》又载:“汉末,张鲁居汉中,以鬼道教百姓,寶人敬信巫现,多往奉之。值天下大乱,自巴西之宕渠迁于汉中杨车坂,抄掠行旅,百姓患之,号为杨车巴。魏武帝克汉中,特祖将五百余家归之,魏武帝拜为将军,迁于略阳,北土复号之为巴氐。”宕渠在渠江流域,寶人北上归附汉中张鲁、曹操,与汉初阆中范目所发之宝人北上支援刘邦相类似。范目所发之阆中宝人,其所居皆是水道便利之地,因此,范目所发寶人能够脱颖而出,除了其人有勇力、其寶人身份所积聚的人力资源优势外,其人所居之地的地理位置也是重要原因。

地域因素重要性在此后更加凸显。秦汉曹魏时期活跃于史书记载中的宝人大致分布在阆中、宕渠、汉中一带。从图1可以看出,这一地带河谷密集,水陆谷道众多,距离汉中、关中乃至陇右相对较近,交通便利。一旦有事,此处兵力既可迅速驰援,又可用以自保。汉初刘邦依靠阆中寶人还定三秦、东汉常以板桥蛮平定羌乱、东汉末巴西太守宠羲招合寶人都是很好的例子。

东汉末,刘璋、张鲁、曹操、刘备相继用兵于此,这一地带又成为多方必争之地。《华阳国志·刘二牧志》载:“张鲁稍骄于汉中,巴夷杜渡、朴胡、袁约等叛诣鲁。璋怒,杀鲁母弟,遣和德中郎将庞羲讨鲁。不克。巴人日叛。乃以羲为巴郡太守,屯阆中御鲁。羲以宜须兵卫,辄召汉昌寶民为兵。”刘璋抵御汉中张鲁,即以阆中为据点。《三国志·魏书·武帝纪》载:“九月,巴七姓夷王朴胡、寶邑侯杜渡举巴夷、寶民来附,于是分巴郡,以胡为巴东太守,渡为巴西太守,皆封列侯。”此事发生于建安二十年(215)九月曹操攻取汉中之时。张鲁退守之际,本有“依杜渡赴朴胡相拒,然后委质”的计划,结果杜渡、朴胡归附曹操,两月之后张鲁便投降。曹操与刘备在汉中的争夺战随即展开。这些战争中,寶人居地始终处在双方拉锯战的前沿,所以,曹操笼络分封寶人首领,显然不只是对其举众来附的恩赐,当也有稳定战略要地的用意。这样看来,刘邦、张鲁、曹操等人所吸纳之宝人,实际上并非一味追求其勇力与兵力充裕或不加区别地凡宝皆可,而是有所选择的。这些被募发的寶民,其所居之地优越的战略位置应当是其得以在历史上留名的首要原因。

三、魏晋以降的赉人

宝人被视为民族很大程度上与宝人总是以群体出现在史书记载中有关,汉魏时期寶人活跃且受到中央王朝青睐的原因前文已有解释。西晋末,曹操迁于略阳之宕渠寶人李氏后裔入蜀建立成汉政权,宝人又一次进入史家视野。而且,由于李氏在南北纷争之际曾雄踞一方,因此更容易使人将寶人视为民族。但实际上,西晋以后,宝人活动在史书中渐趋消失。西晋末李氏崛起的过程中,其所依靠的力量中已经看不到寶人群体的特征。《晋书·李特载记》:

元康中,氐齐万年反,关西扰乱,频岁大饥,百姓乃流移就谷,相与入汉川者数万家。特随流人将入于蜀。

流人布在梁益,为人佣力,及闻州郡逼遣,人人愁怨,不知所为。又知特兄弟频请求停,皆感而恃之。且水雨将降,年谷未登,流人无以为行资,遂相与诣特。特乃结大营于绵竹,以处流人……与骧改其购云:“能送六郡之豪李、任、阁、赵、杨、上官及氐、叟侯王一首,赏百匹。”流人既不乐移,咸往归特,骋马属键,同声云集,旬月间众过二万。流亦聚众数千。特乃分为二营,特居北营,流居东营。

可以看出,李氏成事所依靠的主要是流民,这一群体之中汉族、外地氐族或者其他民族之人不在少数,相对于“六郡流人”而言,李氏周围原本的寶人群体比重显然少之又少。李氏在汉末被迁于略阳,其入蜀过程中的战事主要发生在剑阁、梓潼、绵竹、成都及广汉一线,稍后方北上攻巴西、汉中等地,可见,秦汉时具有地域优势的寶人,此时的重要性已今非昔比。秦汉以来,活跃于历史舞台的寶人,居地处在中原王朝实际控制区的边缘地带,汉末又在各方势力争战的前沿,因而备受重视。晋以后,中原王朝的实际控制区扩大,活跃于汉代的寶人原本的地域优势开始下降。西晋后,寶人少见于记载,原因可能就与中央王朝对蜜人力量并不倚重有关。

《晋书·食货志》:“又制户调之式:丁男之户,岁输绢三匹,绵三斤,女及次丁男为户者半输。其诸边郡或三分之二,远者三分之一。夷人输寶布,户一匹,远者或一丈……远夷不课田者输义米,户三斛,远者五斗,极远者输算钱,人二十八文。”《食货志》所载属较为稳定的制度范畴,从其时户调式中仍涉及夷人缴纳寶布且相对仍有优待可以看出,其时针对夷人的政策在一定程度上继承了秦汉以来的做法。既然有寶,则有纳寶之宝人;既然称夷人,则说明此时寶人仍未被视为具体民族。不过,相较于汉初“蛮夷男子岁出寶钱,以当徭赋”,晋时户调式在制度层面体现出更强的规范性。制度性越强,特殊性越小。当寶这一政策的特殊性逐渐被制度规范取代后,寶人这一经济群体赖以存在的特殊性也随之消失。这可能也是寶人在晋以后少见于记载的原因。

此外,细检史料,以下三条记载可能容易被当作宝人为民族的佐证,还需作些讨论。

第一,《华阳国志·李特雄期寿势志》:“祖世本巴西宕渠寶民,种党劲勇,俗好鬼巫。汉末,张鲁居汉中,以鬼道教百姓,賽人敬信。”《晋书·李特载记》所记与此大致相同。此条记载论证寶人信仰道教并无问题,但若以此将寶人视为一个民族,则值得讨论。巴蜀之地的少数族群敬信巫现实属常态,宝本是针对蛮夷的政策,蛮夷之人敬信道教也可理解。以有同样信仰而判定其为同一民族显失粗泛。

第二,《周书·阳雄传》载:“除洵州刺史。俗杂賽、渝,民多轻猾。雄威惠相济,夷夏安之。”朱圣钟认为:“北魏洵州治旬阳,即今陕西旬阳县,‘寶’‘渝’‘夷’指板桥巴人,则北魏今陕西旬阳一带有巴人,他们是汉初刘邦所迁宝人后裔。”其实,夷夏作为种族之分尚可理解,寶渝作为民族就存在问题。渝当指渝水流域,亦即渠江流域,是地域而非民族概念,渝水流域有寶人聚居前已述及。寶渝并列,渝非民族,宝应也非民族。此处的宝应指賽人生活的地域。所谓“俗杂蜜渝”当理解为因两地地近,故而洵州与寶渝之地风俗有类似之处。《周书》撰作时代相对较晚,其在表述上有模糊之处在所难免。这正反映出随着时代的迁延,后世对“寶”义的理解会出现偏差。

第三,《魏书》李雄传记冠名“寶李雄”。魏收在《魏书》中对一些对立少数民族政权特加民族以区别之,如卷九十五列传第八十三之篇名“匈奴刘聪羯胡石勒铁弗刘虎徒何慕容魔临渭氐苻健羌姚苌略阳氐吕光”。那么,“寶李雄”也是以民族称之吗?实际上,《蜜李雄》传并未与其他少数民族政权统治者一同列于卷九十五,而是置于卷九十六列传第八十四《僭晋司马叡》传之后。司马氏不是少数民族,魏收不书其民族,而冠之以“僭”,意在宣示正统,否定司马氏东晋政权的合法性,其用意自然是贬义的。卷九十七列传第八十五《岛夷桓玄海夷冯跋岛夷刘裕》、卷九十八列传第八十六《岛夷萧道成岛夷萧衍》冠之以“岛夷”自然也是有意贬之。魏收作传名是有其原则的,如果“賓”是李雄的民族称谓,那么,魏收为何不将其合于卷九十五列传第八十三中?如果是因为篇幅问题,那么按照顺序,似也应在卷九十六中将《寶李雄》传置于《僭晋司马叡》传之前,这样才能上接前卷而不失体例。但魏收未如此处理,应当是有其用意的。“僭”“岛夷”皆是贬义,因而间于其中的“寶”也应该是取贬义。“宝”之贬义何来?作为史官,魏收应该对历史上针对宝人之政策以及寶人群体之构成较为熟悉,“寶”是针对蛮夷的赋役政策,宝人是蛮夷,因而,称“寶李雄”与称“蛮夷李雄”相差不大,故而以“宝”冠之,与“岛夷”用意类似。实不能据此将“寶”作民族解。

四、结语

以往的一些研究中多将秦汉魏晋时期活跃于史书中的“宝人”目为民族,通过回顾“宝”的本义可以发现,寶是秦汉时期针对特定地区蛮夷的一种赋役政策。在汉初的巴郡、南郡、长沙国等地都有施行。这些地区的蛮夷之民通过缴纳一定数额的“寶”来获得免除徭赋的优待。秦汉时期“寶”的数额和形式在不同时期、不同地区存在差异。魏晋时期,寶的政策应该仍有承继。

宝是经济事务,寶人是一个经济范畴内的特殊群体,而非一个民族。梳理历史上赛人群体的活动可以发现,西汉初年高祖刘邦因阆中范目而募发宝人助其还定三秦,有蛮夷之人勇力的因素,但更重要的则是寶人这一群体赋役政策的特殊性和其所处地域的重要性。寶人以宝代役,因而具备较充足的兵源优势,范目所发的阆中寶人聚居地水陆交通便利,战略位置重要,能够对中原王朝提供有力支持。这也是汉末纷争之际张鲁、曹操吸纳特定地区宝人的重要原因。晋时户调式有关于寶布的规定,则其时宝的政策与寶人群体还存在。但西晋以降,宝人在历史中不再活跃,西晋末寶人后裔宕渠李氏兴起的过程中,寶人群体已不再是其依据的主要力量。这应与西晋以后旧时活跃资人的地域优势下降以及賽这一政策的特殊性消解有关。

賽人以群体活动进入史家视野,容易被误解为一个民族。其在汉代的活跃,主要是因为其经济特性和地域优势。《魏书》中存在《賽李雄》传,不但不能作为宝是民族的证据,相反,魏收的立传原则正好证明“寶”不是一个民族。而《华阳国志》《周书》《晋书》中的一些容易导致误解的模糊记载也不能证明寶是一个民族。

王化所及在地域范围上是一个渐进的过程,在社会层面上则是逐渐深入。若将秦汉以来的针对少数民族尤其是西南少数民族的政策放在宏观的视角来看,就会发现秦汉时在边鄙之蛮夷与中原王朝主要控制区之间存在一个过渡区域,过渡区内的蛮夷之人既可能对抗中原王朝,又可能为中原王朝所用。当然,时过境迁,过渡区范围和其地域优势处在动态变化之中,部分寶人群体在秦汉魏晋时期,从活跃于历史舞台到归于沉寂就与其居住地地位的上升与沉降密切相关。